(Dok. Pribadi)

(Dok. Pribadi)

JUDUL tulisan di atas diambil dari isi editorial Media Indonesia (7/4/2025) yang mempersoalkan bagaimana ‘sayangnya’ negara terhadap koruptor. Itu bisa dilihat dari obral remisi terhadap narapidana korupsi pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.

Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin Kota Bandung, Jawa Barat, menyebutkan sebanyak 288 narapidana korupsi mendapatkan remisi, termasuk Setya Novanto (Setnov). Besaran remisi beragam, dari 15 hari, 1 bulan, bahkan ada yang diberikan 2 bulan.

Terlepas dari remisi dan besaran remisi yang didapat para koruptor, negara ini masih lembek di hadapan koruptor. Laporan Indonesia Leadership Outlook 2025 yang dirilis Lembaga Administrasi Negara (LAN) menunjukkan 30,95% pemimpin menganggap isu integritas dan korupsi sebagai tantangan terbesar pada 2025, jika dibandingkan dengan isu teknologi dan transformasi digital (25,4%), ekonomi (21,7%), sumber daya manusia (9,7%), globalisasi (7,7%), lingkungan (3,7%), dan pola kerja (0,8%). Selain itu, 78,4% pemimpin merasa penegakan hukum kasus korupsi cenderung rendah (Metrotvnews.com, 13/2/2025).

Harus diakui ada jarak sosial-kemanusiaan yang menganga di balik ‘pengistimewaan’ terhadap koruptor. Di saat rakyat dibekap kesulitan ekonomi, berkelahi dengan keterbatasan mendapatkan kebutuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, di sisi lain para koruptor seolah ‘dipelihara’. Pemberian remisi rutin, hukuman penjara ringan, dan pembiaran terhadap koruptor kakap karena bersentuhan dengan kepentingan kapital elite besar, merupakan contoh telanjang bagaimana negara ini selalu bermuka dua terhadap agenda pemberantasan korupsi.

Di satu sisi negara terlihat menghunus pedang terhadap rasuah, tetapi di sisi lain negara juga melayani koruptor dengan mengabaikan penuntasan kasus-kasus korupsi besar. Mereka ingin terlihat bagian dari pemerintahan yang antikorupsi dan populis, tetapi mereka juga tetap tak bisa melepaskan diri dari tangan-tangan koruptor yang menyodorkan berbagai kenikmatan materi dan jabatan beserta privilese idolatri politik lainnya.

DAGANGAN ELITE

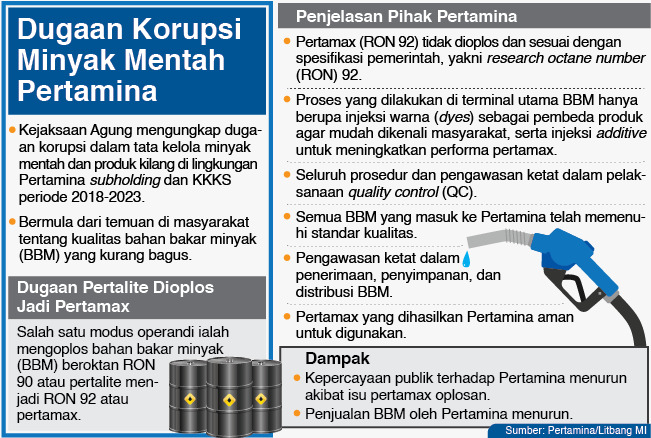

Korupsi sudah menjadi gaya hidup modern para pejabat di atas kehidupan rakyat yang makin melarat. Kalau dulu korupsi masih di level ratusan juta rupiah, kini sudah di level triliunan rupiah dan melibatkan pemain-pemain kaliber (politisi, pemodal, aparat hukum dalam rumpun oligarki). Seperti kasus korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan nilai kerugian Rp11,7 triliun, kasus korupsi PT Timah yang hampir mencapai Rp300 triliun, atau kasus korupsi Pertamina Patra Niaga yang menelan kerugian negara hampir mencapai kuadriliun rupiah.

Korupsi telah menoreh luka kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin, dengan berbagai efek politik, ideologis yang diakibatkannya. Maka, tak mengherankan jika kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan akan memudar lewat berbagai kemarahan dan protes terhadap institusi demokratis (John Girling, 1997).

Hal tersebut terjadi karena rakyat menilai mekanisme politik hanya digunakan sebagai sarana mengeskalasi pemaksimalan keuntungan diri/kelompok semata. Komitmen eliminasi korupsi hanya jadi barang dagangan di etalase politik pada setiap kontestasi elektoral, dan menjadi tak berbekas ketika publik menuntut hal tersebut dikonkretkan dalam sikap dan keputusan.

Banyak di antara kita yang memisahkan korupsi sebagai urusan elite atau kekuasaan, bukan urusan bersama sebagai bangsa yang dihadapi dengan serius. Para birokrat korup dianggap sebagai kewajaran, bahkan sistem yang memaksakan hadirnya insting korupsi di ruang-ruang birokrasi tetap dipelihara. Jika ada yang mengganggunya, justru akan dimusuhi dan dieliminasi dari sistem. Komunitas perguruan tinggi merasa biasa-biasa saja kala ada dosen atau rektor yang korup, seolah itu urusan elitis kampus. Padahal itu merupakan pertanda rapuhnya kedudukan perguruan tinggi sebagai basis fundamen produksi peradaban moral-kemanusiaan.

Ironisnya institusi hukum kita juga ikut memproduksi kebijakan-kebijakan yang menunggangi moralitas dan akal sehat. Berbagai konflik kepentingan yang membunuh rasa adil publik dibiarkan melacuri meja dan palu hakim. Perilaku korupsi pun mendapat permisivitas dari balik tembok para hakim, jaksa, maupun advokat BU (butuh uang). Terkait dengan itu, ada advokat yang memulai kariernya dengan mengobarkan energi permusuhan terhadap korupsi sebagai aktivis antikorupsi, tetapi lambat laun turut terseret dalam pragmatisme membela kasus korupsi.

Cevik & Jalles (2023) dalam jurnalnya, Corruption Kills: Global Evidence from Natural Disasters, mengatakan korupsi selalu menjadi musibah bagi umat manusia. Negara yang tinggi kasus korupsinya gampang sekali dilumat bencana. Bencana tak hanya soal moralitas yang longsor, tapi juga tentang kematian fungsi negara memproduksi pelayanan publik karena ketiadaan transparansi dan akuntabilitas. Korupsi juga terkait dengan imajinasi antikorupsi rakyat terhadap pemimpinnya yang makin terdegradasi akibat pembiaran akumulatif atas sikap dan kebijakan-kebijakan korup dan miskin empati para elitenya.

Dengan residu seperti itu, korupsi akhirnya membentuk kultur sistem yang memompa normalisasi korupsi di segala aspek, baik lingkungan keluarga, sosial, agama, dunia kerja, maupun pendidikan. Suasana aktivisme pemberantasan korupsi yang menjadi akar historis reformasi pun kini digugat autentisitasnya.

HARUS DILAWAN

Tidak sedikit aktivis yang awalnya berkoar-koar memperjuangkan pemerintahan antikorupsi, setelah mereguk kue kekuasaan, mereka memperlihatkan ‘jenis kelamin’ sikap yang bertolak belakang dengan menjadi bagian dari elemen yang memproteksi korupsi di sekitar kekuasaan. Menjadi bumper yang membela kebijakan penguasa, bahkan tidak jarang memusuhi rakyat yang berjuang membela hak mereka. Nilai integritas, pengorbanan, dan pemihakan terhadap rakyat kecil nyatanya hanya strategi untuk memperdayai nalar kritis publik agar bisa mencicipi kursi kekuasaan yang aduhai nikmatnya.

Korupsi adalah teror sekaligus penyakit mematikan bagi kesehatan organ negara-bangsa. Ia memberangus moralitas, pikiran kritis, nasionalisme, dan rasa memiliki sebagai bangsa. Karena itu, ia harus dilawan dengan cara radikal. Hukuman maksimal tidak cukup. Pemiskinan dan perampasan aset-aset koruptor juga penting untuk mematikan ruang hidup patologi korupsi. Ini butuh komitmen besar Presiden untuk melego jangkar dan melabuhkan penegakan hukum yang tegas terhadap para pencuri uang rakyat itu. Rakyat sudah lelah melihat kapal antikorupsinya pejabat terombang-ambing di lautan wacana.

Pemerintah, DPR, beserta kaum intelektual, aktivis, tokoh masyarakat, dan masyarakat kritis harus duduk bersama menggalang pikiran terobosan-progresif untuk segera merealisasikan pembahasan RUU Perampasan Aset. Rakyat termasuk mahasiswa, juga aktivis harus mengawal upaya tersebut. Jika itu bisa dilakukan, upaya membersihkan negeri ini dari korupsi bukan lagi mimpi.