Ganjar Harimansyah Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa(Dok. Badan Bahasa)

Ganjar Harimansyah Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa(Dok. Badan Bahasa)

DI tengah derasnya arus globalisasi dan tekanan dominasi bahasa-bahasa besar dunia, bahasa daerah menghadapi ancaman yang semakin konkret: hilang dari penuturan, terpinggir dari pendidikan, dan lenyap dari ruang publik. Menurut UNESCO, setiap dua minggu, satu bahasa punah dari muka bumi.

Jika dibiarkan, bukan hanya sarana komunikasi yang hilang, tetapi juga warisan budaya, pengetahuan lokal, dan cara hidup suatu komunitas.

Indonesia, dengan lebih dari 718 bahasa daerah dan 778 dialek, termasuk dalam daftar negara dengan kekayaan linguistik terbesar di dunia.

Namun, kekayaan ini tidak berarti tanpa ancaman. Sebagian besar bahasa daerah di Indonesia kini berada dalam kondisi rentan hingga kritis.

Dalam konteks ini, revitalisasi bahasa daerah bukan semata urusan kebudayaan, melainkan sebuah tanggung jawab strategis dan moral dalam menjaga keberagaman dan keadilan linguistik.

Belajar dari Dunia: Keteladanan yang Relevan

Pengalaman beberapa negara memberikan pelajaran penting bahwa perlindungan bahasa daerah harus dirancang lintas sektor dan berbasis komunitas.

Dewan Bahasa Norwegia (Språkrådet) menetapkan dua bentuk tulisan resmi—Bokmål dan Nynorsk—dan menjamin kesetaraan keduanya dalam pendidikan serta administrasi.

Upaya itu bukan hanya kebijakan linguistik, melainkan pengakuan terhadap identitas ganda bangsa Norwegia.

Selandia Baru melalui Komisi Bahasa Māori (Te Taura Whiri i te Reo Māori) tidak sekadar menyelamatkan bahasa Māori, tetapi menghidupkannya kembali melalui pendidikan imersif, media publik, dan ruang-ruang ekspresi budaya.

Di Paraguay, bahasa Guarani bukan hanya diakui secara hukum, tetapi digunakan dalam administrasi negara, pendidikan dasar, hingga siaran publik. Artinya, bahasa lokal bukan sekadar simbol identitas, tetapi alat aktualisasi warga negara.

Contoh dari tiga negara tersebut menunjukkan bahwa perlindungan bahasa daerah bisa berhasil jika didukung oleh regulasi yang kuat, anggaran yang memadai, serta keterlibatan komunitas sebagai pelaku utama—bukan sekadar penerima manfaat.

Indonesia: Sudah Bergerak dan Perlu Berlari Lebih Cepat

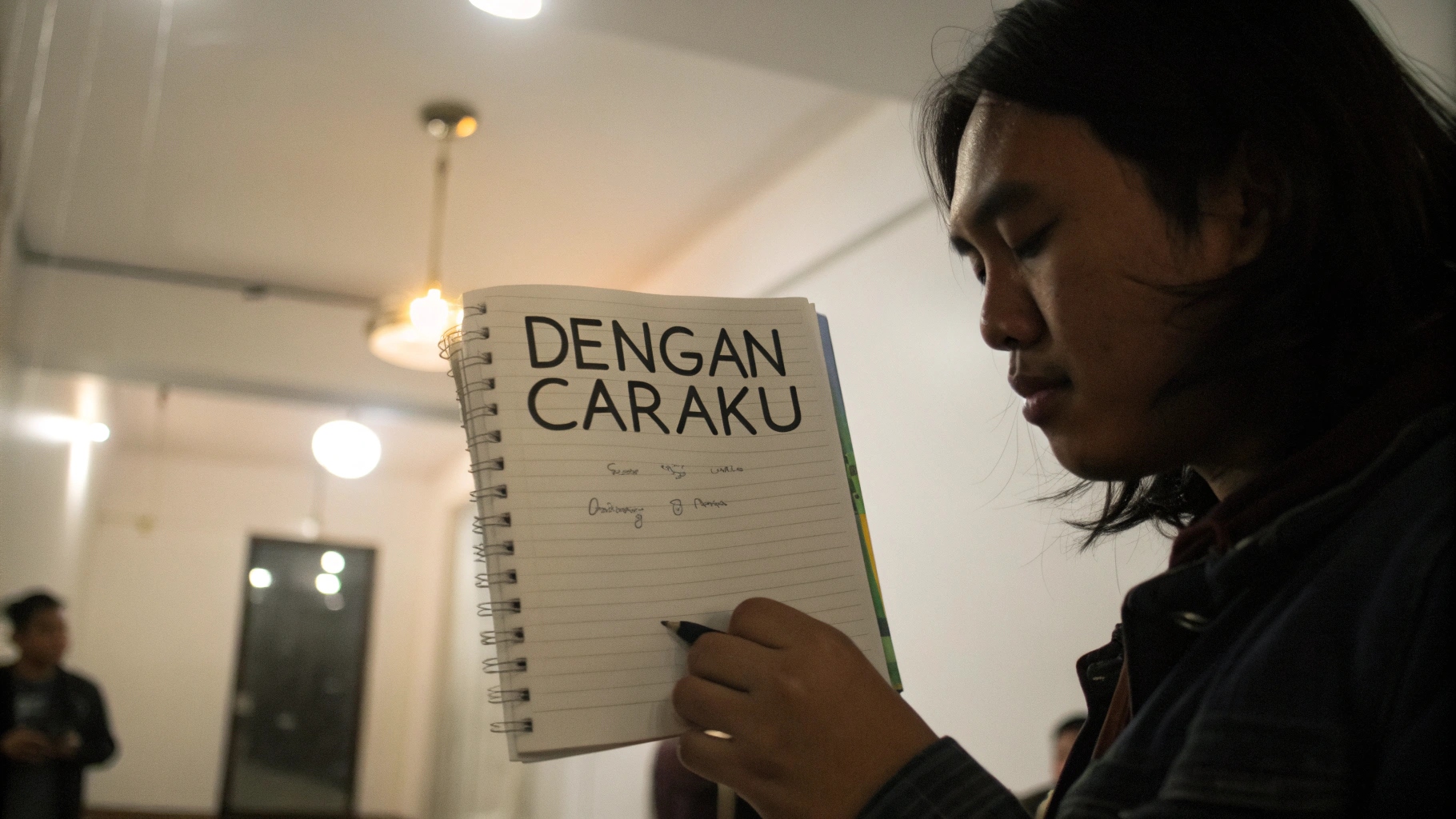

Sejak 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) telah memulai upaya serius melalui program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD), dengan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN) sebagai salah satu puncak ekspresinya. Bahkan, dalam FTBIN tahun 2025 ini, sebanyak 114 pelajar dari 38 provinsi tampil membawakan karya dalam bahasa daerah masing-masing. Momen ini adalah bukti bahwa anak-anak Indonesia masih ingin dan bisa menuturkan bahasanya—asal diberi ruang.

Namun, revitalisasi tidak cukup hanya melalui festival tahunan. Kita butuh ekosistem yang memungkinkan bahasa daerah hadir dalam pendidikan, media, dan dunia digital. Oleh karena itu, Badan Bahasa mendorong penguatan kurikulum berbasis bahasa daerah, pelatihan guru secara sistematis, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran untuk menjangkau generasi digital. Di sisi lain, pemerintah daerah juga didampingi agar dapat menyusun regulasi yang memastikan keberlangsungan pelajaran bahasa daerah sebagai bagian dari kebijakan otonomi pendidikan dan kebudayaan.

Kolaborasi Lintas Sektor: Siapa Bertanggung Jawab?

Revitalisasi tidak boleh menjadi tanggung jawab satu lembaga saja. Dunia pendidikan, media, komunitas kreatif, pelaku teknologi, bahkan dunia usaha, harus turut ambil bagian. Konten lokal dalam bahasa daerah di media sosial, siniar budaya dan lokal, hingga animasi berbahasa ibu bisa menjadi jembatan antara bahasa warisan dan masa depan.

Salah satu tantangan terbesar adalah menjadikan bahasa daerah relevan kembali dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda. Untuk itu, strategi perlindungan harus berubah: dari pendekatan simbolik menjadi fungsional, dari eksklusif menjadi partisipatif.

Dari Dokumentasi ke Demokratisasi

Upaya perlindungan bahasa selama ini sering terjebak pada pendekatan dokumentatif: merekam, mencatat, dan mengarsipkan. Meski penting, dokumentasi tidak cukup jika bahasa tidak kembali dihidupi dalam praktik sosial. Di sinilah pentingnya pergeseran pendekatan ke arah demokratisasi bahasa—yakni menjadikan bahasa daerah sebagai alat yang dipakai, dirayakan, dan dikembangkan oleh komunitasnya sendiri.

Penggunaan teknologi membuka jalan untuk ini. Pengembangan kamus digital, platform pembelajaran daring, serta penggunaan kecerdasan buatan untuk pengenalan suara dan sintesis ujaran telah dilakukan di berbagai negara untuk bahasa minoritas. Indonesia tidak boleh tertinggal. Sudah saatnya kementerian, universitas, komunitas digital, dan sektor teknologi bergandeng tangan mengembangkan solusi yang berbasis data, terbuka, dan inklusif untuk pelestarian bahasa daerah.

FTBIN adalah contoh bagaimana bahasa daerah dapat hadir dalam ruang ekspresi publik yang kreatif dan membanggakan. Namun, agar dampaknya berkelanjutan, festival ini harus dikaitkan dengan kebijakan pendidikan, dukungan infrastruktur bahasa, dan kesinambungan peran pemerintah daerah.

Menuju Keadilan Bahasa

Perlindungan bahasa daerah pada akhirnya bermuara pada keadilan bahasa—yakni pengakuan bahwa setiap bahasa memiliki hak untuk hidup, digunakan di ruang publik, dan diwariskan lintas generasi. Dalam masyarakat multibahasa seperti Indonesia, keadilan ini hanya bisa terwujud jika negara tidak hanya mengakui secara simbolik, tetapi memberi ruang representasi dan sumber daya yang setara untuk tiap bahasa.

Revitalisasi bahasa daerah bukanlah proyek romantik untuk masa lalu, melainkan strategi rasional untuk membangun masa depan yang lebih inklusif dan berakar. Jika kita ingin mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua, maka bahasa yang digunakan dalam pendidikan pun harus mengakar pada realitas linguistik peserta didik. Jika kita ingin kebudayaan yang maju, maka bahasa sebagai kendaraan kebudayaan itu harus dijaga keberagamannya.

Bahasa bukan sekadar alat bicara. Ia adalah pengetahuan, sejarah, dan masa depan. Menyelamatkan satu bahasa berarti menyelamatkan satu cara pandang dunia. Dalam hal ini, Indonesia punya modal, punya alasan, dan punya kepentingan untuk menjadi pemimpin global dalam perlindungan bahasa daerah.

Kita sudah bergerak. Kini saatnya mempercepat langkah dan memperluas pelibatan. Karena perlindungan bahasa bukan hanya tugas negara, tetapi tanggung jawab bersama. (Z-10)