(MI/Duta)

(MI/Duta)

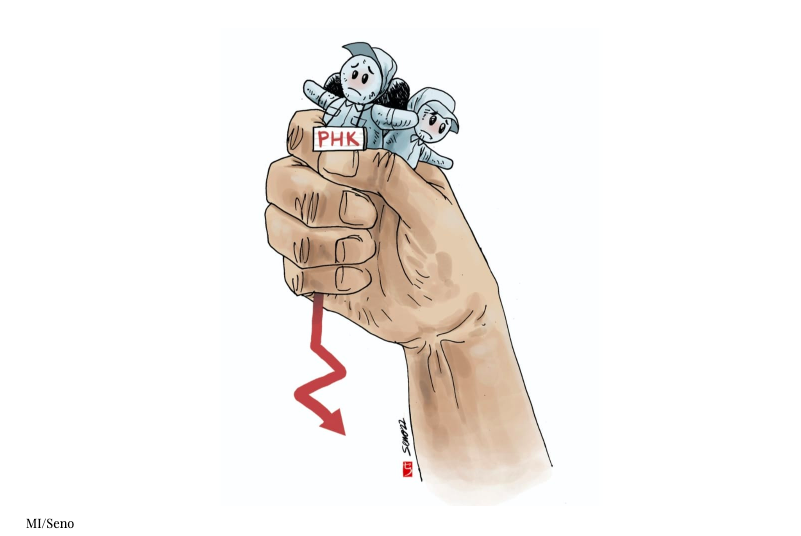

BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam. Pasal yang dimaksud ialah Pasal 30 UU ASN. Di sana disebutkan, presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada empat pihak.

Keempat pihak itu ialah menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga nonstruktural, gubernur di provinsi, dan bupati/wali kota di kabupaten/kota.

SENTRALISASI KEWENANGAN

Dengan wacana revisi yang tengah disiapkan, kewenangan itu bakal berubah, yaitu ditarik ke tangan presiden. Inisiatif yang tergesa-gesa itu mengejutkan, langsung menyasar satu titik krusial, satu pasal: kewenangan mutasi untuk jabatan eselon I dan II yang berpindah tangan ke presiden. Sebuah langkah yang dengan dalih memperkuat meritokrasi dan membuka karier nasional bagi ASN berprestasi di daerah , yang justru berpotensi mengebiri otonomi daerah dan mengancam netralitas birokrasi.

Dalam lanskap politik dan birokrasi Indonesia, kita belajar dari sejarah bahwa kekuasaan dan pengetahuan sering kali berjalan beriringan, tetapi tak jarang pula bersitegang. Daniel Dhakidae, dalam magnum opus-nya, Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru, dengan tajam menganalisis bagaimana rezim Orde Baru membangun kekuasaan mereka melalui kontrol wacana dan relasi yang kompleks dengan kaum intelektual. Revisi UU ASN itu, dalam perspektif Dhakidae, bisa jadi merupakan babak baru dalam dinamika kekuasaan tersebut, dengan birokrasi, sebagai salah satu pilar negara, kembali ditarik lebih dekat ke orbit kekuasaan pusat.

Inti revisi itu ialah mengembalikan kewenangan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan (mutasi) ASN eselon I dan II, yang sebelumnya sebagian didelegasikan ke pejabat pembina kepegawaian di daerah, ke tangan presiden. Langkah itu, yang diklaim bertujuan memberikan ruang karier yang lebih luas bagi ASN berprestasi di daerah, justru memunculkan pertanyaan mendasar: apakah itu benar-benar tentang meritokrasi ataukah sekadar upaya untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan pusat terhadap birokrasi di seluruh negeri?

IMPLIKASI TERHADAP DEMOKRASI, MERITOKRASI, DAN ANTIKORUPSI

Implikasi sentralisasi kewenangan itu bisa sangat luas. Pertama, terhadap demokrasi. Semangat otonomi daerah yang diperjuangkan sejak era reformasi berpotensi terkikis secara mendasar. Kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, yang dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum, akan kehilangan sebagian kewenangan mereka yang signifikan dalam menentukan perangkat pemerintahan di wilayah mereka.

Kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan, dan memindahkan pejabat eselon I dan II, yang mencakup posisi-posisi strategis seperti sekretaris daerah, kepala dinas, dan kepala biro di tingkat provinsi dan kabupaten/kota , akan ditarik ke pemerintah pusat, dalam hal ini presiden.

Itu bukan hanya sekadar persoalan efisiensi administrasi, melainkan juga sesuatu yang menyentuh akar representasi dan akuntabilitas kekuasaan di tingkat lokal. Otonomi daerah, yang merupakan amanat reformasi untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengelola urusan rumah tangga mereka sendiri, menjadi terancam karena kepala daerah akan kesulitan membentuk tim yang solid dan efektif jika harus bergantung pada keputusan pemerintah pusat untuk setiap pengangkatan dan pemindahan pejabat tinggi di wilayah mereka.

Hal itu berpotensi menciptakan kemandulan di tingkat daerah karena ketergantungan yang berlebihan pada keputusan pusat. Lebih jauh, sentralisasi itu bisa dianggap sebagai langkah mundur yang bertentangan dengan semangat UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan.

Akibatnya, kepala daerah dapat kesulitan mewujudkan program-program yang telah dijanjikan kepada pemilih mereka saat kampanye karena tidak memiliki kontrol penuh atas aparat birokrasi di wilayah mereka. Itu bukan hanya soal distribusi kekuasaan, melainkan juga soal efektivitas pemerintahan daerah dan realisasi janji-janji demokrasi di tingkat akar rumput.

Kedua, terhadap meritokrasi. Meskipun bisa jadi tujuannya mulia, yakni untuk menjamin bahwa hanya ASN yang benar-benar kompeten dan berprestasi yang menduduki posisi puncak, sentralisasi kewenangan mutasi itu justru menyimpan paradoks yang berbahaya. Ia berpotensi membuka celah yang lebih lebar bagi praktik patronase dan klientelisme di tingkat pusat. Kekuasaan yang terpusat di tangan presiden untuk menentukan siapa menduduki jabatan eselon I dan II di seluruh Indonesia, tanpa mekanisme pengawasan yang benar-benar kuat dan independen, sangat rentan terhadap intervensi politik.

Dalam konteks itu, ASN yang berprestasi di daerah, yang telah menunjukkan dedikasi dan kemampuan luar biasa dalam melayani masyarakat di wilayah mereka, bisa saja tersisih bukan karena kekurangan kompetensi, melainkan karena tidak memiliki kedekatan atau koneksi dengan lingkaran kekuasaan di Jakarta.

Sebagaimana diungkapkan Agus Pramusinto, Guru Besar Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), akar masalah sering kali terletak pada perilaku pejabat pembina kepegawaian, bukan pada status kepegawaian ASN itu sendiri. Memindahkan kewenangan ke pusat, tanpa mengatasi potensi subjektivisme dan kepentingan politik dalam penunjukan, tidak serta-merta menghilangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Justru, ia hanya memindahkannya dari tingkat lokal ke tingkat nasional, dengan potensi dampak yang lebih luas dan sistemis.

Kita diingatkan kembali oleh Dhakidae dalam buku yang sama, tentang bagaimana kekuasaan dapat membentuk dan memengaruhi lanskap intelektual dan birokrasi. Dalam konteks revisi UU ASN itu, kita perlu mewaspadai, apakah usul itu benar-benar bertujuan memajukan meritokrasi ataukah justru menjadi alat untuk memperkuat kontrol politik atas birokrasi, dengan loyalitas kepada penguasa menjadi pertimbangan utama di atas kompetensi dan prestasi. Sentralisasi kekuasaan, tanpa checks and balances yang memadai, selalu membawa risiko tergerusnya prinsip-prinsip meritokrasi yang sehat dan objektif.

Ketiga, terhadap pemberantasan korupsi. Sentralisasi kewenangan yang tidak diimbangi dengan mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang ketat justru berpotensi secara signifikan meningkatkan risiko korupsi. Ketika kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan, dan memindahkan pejabat tinggi, eselon I dan II, di seluruh Indonesia terpusat di satu tangan, yaitu presiden, tanpa adanya pengawasan independen yang efektif, terciptalah konsentrasi kekuasaan yang sangat besar. Kondisi itu bisa menjadi lahan subur bagi praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tingkat pusat.

Sejarah birokrasi Indonesia mencatat model lama yang sarat dengan praktik KKN, dengan penunjukan jabatan sering kali didasarkan pada kedekatan personal atau proteksionisme politik, bukan pada kompetensi dan integritas. Kita tentu tidak ingin birokrasi kita kembali ke era tersebut, dengan pelayanan publik menjadi korban kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Usep Hasan Sadikin, peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), bahkan secara eksplisit khawatir bahwa jika sentralisasi itu diterapkan, Indonesia akan memiliki masalah korupsi yang lebih berat karena kewenangan yang terlampau besar akan membuat implementasi kebijakan menjadi lebih sulit diawasi. Tanpa adanya pengawasan dan penyeimbang yang memadai, keputusan-keputusan terkait dengan promosi dan mutasi jabatan bisa saja didikte pertimbangan-pertimbangan nonmeritokratis, termasuk subordinasi pada kepentingan tertentu yang berpotensi koruptif.

Oleh karena itu, menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa jika revisi itu sungguh bertujuan meningkatkan efisiensi dan meritokrasi, harus ada jaminan yang kuat terkait dengan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas bagi para pemegang kewenangan.

Penguatan kembali peran lembaga pengawas independen seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang sayangnya dihapuskan UU ASN 2023, menjadi semakin mendesak untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi di birokrasi. Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, mutasi sentralisasi kewenangan justru bisa menjadi bumerang bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

PENTINGNYA KESADARAN PUBLIK DAN ASN

Lalu, apa yang perlu disampaikan kepada publik, terutama kepada para aparatur sipil negara? Revisi UU ASN itu bukan sekadar perubahan teknis dalam manajemen kepegawaian. Itu ialah isu mendasar yang menyangkut arah tata kelola negara kita. Para ASN, sebagai garda terdepan pelayanan publik, harus menyadari potensi dampak perubahan itu terhadap karier dan profesionalisme mereka.

Jika meritokrasi benar-benar menjadi tujuan, penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai lembaga independen pengawas meritokrasi, seperti yang diusulkan Agus Pramusinto , justru menjadi langkah yang lebih relevan. Sayangnya, UU ASN 2023 justru membubarkan KASN, sebuah langkah mundur yang kini semakin terasa dampaknya.

Apakah ada preseden di negara lain dengan sentralisasi kekuasaan atas birokrasi memicu gelombang perlawanan? Di Amerika Serikat, misalnya, terdapat perdebatan sengit mengenai upaya untuk mengubah status karier pegawai negeri menjadi pengangkatan yang bersifat politis, yang berpotensi menghilangkan perlindungan berbasis kemampuan dan membuka pintu bagi pengaruh politik yang lebih besar.

Meskipun tidak selalu berujung pada 'gelombang perlawanan' dalam arti demonstrasi massal, isu itu memicu diskusi publik yang intens, gugatan hukum, dan terjadi penolakan keras dari serikat pekerja serta kelompok masyarakat sipil yang peduli akan profesionalisme dan netralitas layanan publik.

Sebagai penutup, kita perlu merenungkan kembali: untuk siapa sebenarnya revisi UU ASN itu dilakukan? Saya ragu jika usul itu dari kementerian atau lembaga pemerintah terkait, mengingat itu akan berimplikasi buruk dan menjadi bumerang bagi mereka sendiri dengan semangat meritokrasi yang mencoba mereka bangun bertahun-tahun.

Apakah itu benar-benar untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh ASN berprestasi di Tanah Air? Ataukah itu hanyalah upaya lain untuk memusatkan kekuasaan dan mengamankan kepentingan politik tertentu?

Publik, terutama ASN, perlu bersikap kritis dan secara aktif mengawasi proses legislasi itu. Jangan sampai semangat reformasi birokrasi yang telah susah payah kita bangun kembali terkubur di bawah argumen yang mengatasnamakan efisiensi dan meritokrasi. Kita harus belajar dari pengalaman yang ada, bahwa kekuasaan tanpa pengawasan dan akuntabilitas berpotensi menjadi tirani, dan kaum cendekiawan serta seluruh warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaganya agar tetap berada dalam jalur yang benar.

Karena itu, dalam pusaran kepentingan yang tak jarang menggelapkan nurani, kewaspadaan publik menjadi suluh penerang yang tak boleh padam, menjaga agar semangat reformasi birokrasi, yang diidamkan sebagai dasar demokrasi yang kukuh, meritokrasi yang adiluhung, dan pemberantasan korupsi yang tanpa kompromi, tidak tergerus oleh hegemoni kekuasaan yang, seperti dialektika yang abadi, senantiasa berpotensi memangsa idealisme dan akal sehat.