(MI/Seno)

(MI/Seno)

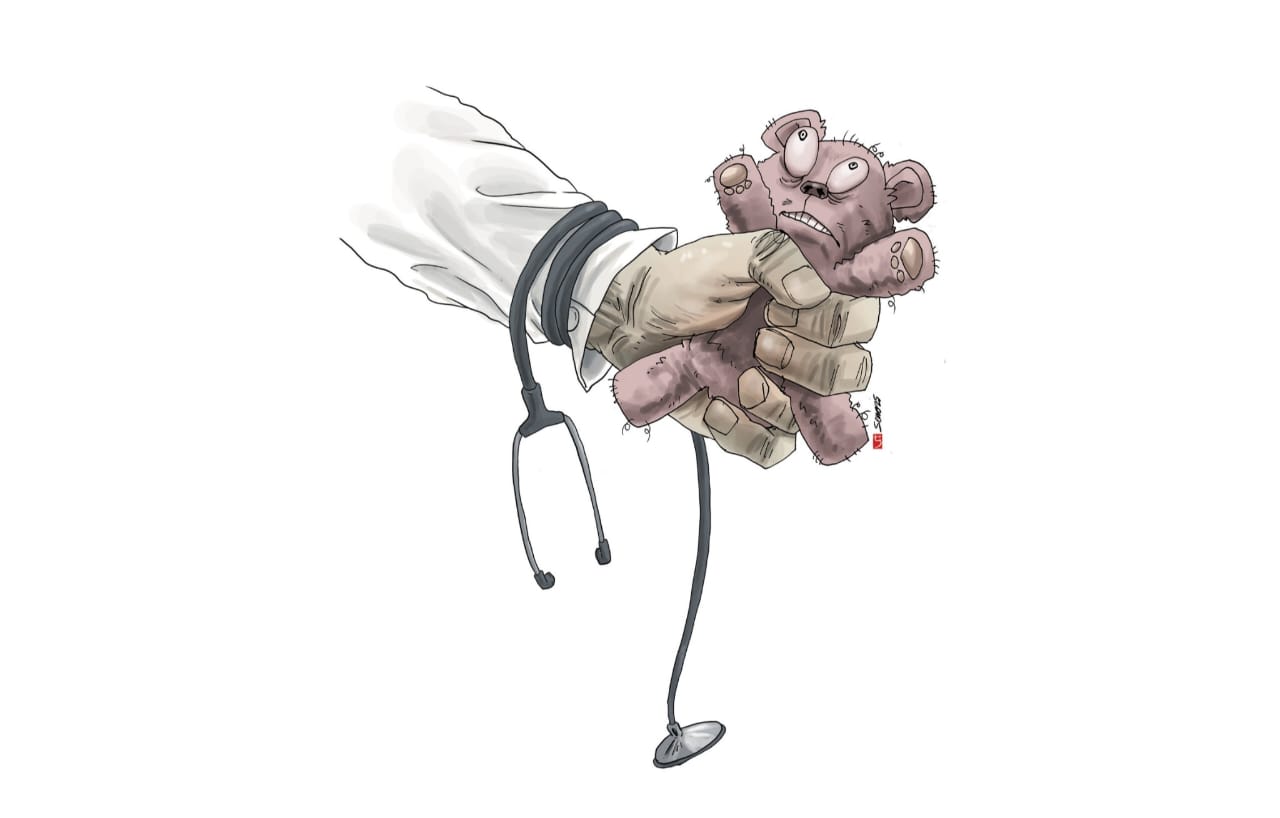

BEBERAPA pekan terakhir, ruang publik dihebohkan oleh serangkaian tuduhan pelecehan seksual yang melibatkan sejumlah oknum dokter. Media sosial mulai diramaikan dengan pengakuan-pengakuan ‘korban’ atau yang ‘pernah jadi korban’. Media massa berlomba menyajikan berita utama dengan judul menggugah emosi. Respons masyarakat pun bergemuruh--dari kecaman, rasa marah, hingga kecurigaan kolektif terhadap profesi dokter. Tidak sedikit yang menyimpulkan 'profesi dokter kini telah bejat dan biadab'.

Namun, benarkah kita sedang menghadapi krisis etik dalam profesi kedokteran? Ataukah ini adalah fenomena sosial yang kompleks yang membutuhkan analisis lebih jernih dan tidak semata-mata didorong oleh emosi publik?

KASUISTIK TANPA GENERALISASI

Pertama-tama, kita perlu tegaskan bahwa pelecehan seksual ialah pelanggaran serius, apa pun profesi pelakunya. Tidak ada ruang kompromi terhadap pelanggaran terhadap tubuh, martabat, dan privasi manusia. Ketika seorang dokter terbukti melakukan tindakan tidak senonoh terhadap pasien, ia harus dihukum, diadili secara etik dan hukum. Ini merupakan prinsip keadilan dan perlindungan korban.

Namun, menjadi keliru ketika pelanggaran yang dilakukan oleh segelintir orang dijadikan dasar untuk mengecap seluruh profesi sebagai bejat. Inilah yang disebut sebagai bias representatif; masyarakat menilai keseluruhan kelompok berdasarkan satu atau dua contoh mencolok. Dalam dunia statistik, individu seperti itu disebut outlier--nilai yang ekstrem dan menyimpang dari norma populasi. Karenanya, tidak bisa dijadikan tolok ukur umum.

Sampai saat ini, belum ada data nasional yang mencatat prevalensi pelecehan seksual oleh tenaga medis di Indonesia. Namun, beberapa data berikut dapat memberikan perspektif. General Medical Council (GMC) di Inggris pada laporan tahunannya (2019) menyatakan bahwa dari sekitar 160 ribu dokter terdaftar, hanya 0,2% yang mendapatkan sanksi etik karena pelanggaran seksual dalam lima tahun terakhir.

Di Amerika Serikat, menurut National Sexual Violence Resource Center (NSVRC), tenaga medis menyumbang sekitar 3%-5% dari total pelaku pelecehan seksual di tempat publik dalam periode 10 tahun. Di Indonesia sendiri, laporan tahunan dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran etik oleh dokter masih di bawah 1% dari total dokter aktif yang saat ini mencapai lebih dari 240 ribu (IDI, 2023).

Angka-angka itu tidak menafikan urgensi untuk bertindak. Namun, menjadi pengingat bahwa fenomena kasuistik tidak bisa dijadikan dasar untuk menggeneralisasi bahwa seluruh profesi sedang bermasalah.

KETIMPANGAN KUASA DAN EKOSISTEM

Perlu kita pahami bahwa relasi dokter-pasien merupakan relasi yang secara alami memiliki ketimpangan kuasa. Dokter memiliki pengetahuan, wewenang medis, dan akses terhadap tubuh pasien yang dalam banyak kondisi bersifat personal dan sensitif. Di sisi lain, pasien menaruh kepercayaan besar terhadap dokter yang kadang menjadikan mereka rentan.

Dalam situasi seperti itu, penyimpangan perilaku dan tindakan tidak profesional bisa terjadi. Banyak faktor yang bisa memicunya. Ada memang oknum tertentu yang mengalami gangguan perilaku. Ketika mendapat kesempatan akibat ketimpangan kuasa, gangguan perilaku ini pun termanifestasi. Artinya, bibit penyimpangan memang ada tubuhnya; sisa butuh pemicu.

Namun, kita juga tidak bisa mengabaikan tekanan sistemis yang dihadapi dokter. Tenaga kesehatan bekerja dalam ekosistem kompleks: tekanan kerja tinggi, ekspektasi moral yang besar, dan relasi kuasa yang rentan disalahgunakan. Studi di Journal of General Internal Medicine (2020) mencatat bahwa lebih dari 45% dokter mengalami burnout, yakni kelelahan fisik dan emosional akibat beban kerja yang tinggi.

Di rumah sakit pendidikan dan pelayanan rujukan, tidak jarang dokter bekerja lebih dari 60 jam per minggu dengan beban tanggung jawab yang berat. Kelelahan semacam itu bukan pembenaran atas perilaku menyimpang, melainkan faktor risiko yang harus diantisipasi dan dicegah oleh sistem.

ERA DIGITAL: ANTARA TRANSPARANSI DAN KERENTANAN

Kehadiran teknologi komunikasi dan media sosial telah menciptakan ekosistem baru: ekosistem lebih transparan, tetapi juga lebih rentan terhadap misinterpretasi. Kini, pasien bisa merekam setiap interaksi mereka dengan dokter. Ini bisa menjadi alat bukti dalam kasus pelecehan, tapi juga membuka kemungkinan penyalahgunaan atau framing keliru terhadap konteks interaksi. Jika tidak dikomunikasikan dengan hati-hati, interaksi ini bisa disalahpahami atau bahkan disengaja untuk menjebak. Tidak tertutup kemungkinan ada oknum yang memang sengaja mencari kekeliruan dokter dan menyebarkannya.

Media massa dan media sosial sangat berperan dalam membentuk persepsi publik. Saat satu kasus mencuat, media sering kali menggunakan framing sensational--memilih judul dan narasi yang bersifat mengejutkan, provokatif, dan tak proporsional.

Entman (1993) menggagas framing theory; bahwa media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk cara publik memahami fakta tersebut. Contohnya, sebuah berita bertajuk Dokter Cabul! secara tidak langsung menanamkan asosiasi negatif terhadap seluruh profesi dokter, padahal bisa jadi itu kasus tunggal. Narasi ini juga memicu echo chamber di media sosial yang mana pengguna yang terpapar informasi negatif hanya akan berinteraksi dengan narasi serupa, memperkuat polarisasi opini.

Generalisasi berulang terhadap profesi atau institusi tertentu berisiko menimbulkan krisis kepercayaan publik (trust erosion). Jika masyarakat terus-menerus mengonsumsi narasi negatif tanpa dikoreksi oleh data dan edukasi, kepercayaan terhadap sistem kesehatan, pendidikan, hukum, dan profesi publik akan terus menurun. Ini bisa berdampak serius: pasien tidak percaya diagnosis dokter, masyarakat enggan mengikuti saran medis dan profesi kedokteran menjadi kurang diminati.

Era digital juga berpotensi mendorong hadirnya 'pengadilan opini publik' (trial by public opinion). Ini kondisi yang mana masyarakat ramai-ramai menghakimi seseorang atau kelompok tanpa prosedur hukum. Dalam banyak kasus, sanksi sosial muncul lebih dulu daripada pembuktian secara hukum.

Di Indonesia, kita mengenal sejumlah kasus viral yang berakhir tidak terbukti di pengadilan. Namun, stigma yang terbentuk tetap melekat pada individu atau institusi terkait. Studi oleh The Center for Media Engagement (2021) menunjukkan bahwa 65% masyarakat cenderung memercayai informasi yang pertama kali mereka lihat walau kemudian terbukti keliru. Itu menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan dan memercayai informasi awal.

JALAN TENGAH: KESEIMBANGAN DAN AKAL SEHAT

Lantas, bagaimana seharusnya merespons fenomena sensitif ini? Tentu tidak cukup hanya dengan kemarahan atau simpati sesaat. Diperlukan langkah-langkah konkret dan sistematis yang tidak hanya melindungi korban, tetapi juga menjaga muruah profesi serta menumbuhkan kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Pertama, kita perlu membangun kanal pelaporan yang aman dan independen. Setiap rumah sakit, dinas kesehatan, hingga organisasi profesi semestinya memiliki sistem pengaduan yang dapat diakses oleh siapa saja yang merasa menjadi korban. Sistem ini harus memungkinkan pelaporan secara anonim dan menjamin keberpihakan pada korban. Namun, dalam waktu yang sama, proses verifikasi harus tetap menjunjung prinsip praduga tak bersalah agar tidak muncul penghakiman sepihak sebelum ada bukti kuat.

Kedua, mekanisme audit etik mesti diperkuat dan dipastikan netralitasnya. Lembaga seperti Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) harus diberi ruang dan dukungan untuk melakukan investigasi secara profesional, berbasis bukti, dan tidak tunduk pada tekanan opini publik atau intervensi politik. Transparansi dan integritas dalam proses penanganan pelanggaran etik menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi medis.

Ketiga, reformasi pendidikan kedokteran tidak bisa ditunda lagi. Kurikulum di fakultas kedokteran perlu menyertakan materi yang lebih kuat tentang komunikasi klinis, kesadaran gender, dan etika profesional. Mahasiswa kedokteran harus dibekali sejak awal dengan pemahaman mendalam mengenai batasan perilaku dalam relasi dokter-pasien, terutama dalam situasi sensitif seperti pemeriksaan fisik atau konseling seksual. Simulasi dan studi kasus harus dijadikan bagian dari pelatihan wajib agar dokter tidak hanya cakap secara klinis, tetapi juga bijaksana secara etik.

Keempat, kita juga tidak boleh mengabaikan sisi lain dari keadilan: perlindungan terhadap dokter dari tuduhan palsu. Dalam atmosfer publik yang penuh kecurigaan, tidak menutup kemungkinan seorang dokter menjadi korban fitnah atau kesalahpahaman. Oleh karena itu, dokter juga perlu mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis jika mengalami tekanan atau tuduhan yang tidak berdasar. Dalam masyarakat yang beradab, keadilan tidak boleh timpang--baik korban maupun terlapor sama-sama berhak atas proses yang adil dan manusiawi.

Terakhir, dan tak kalah penting, literasi publik harus ditingkatkan. Masyarakat perlu diedukasi tentang apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual, bagaimana membedakannya dari prosedur medis yang sah, serta bagaimana mengenali dan melaporkan pelanggaran secara tepat. Pemahaman publik yang baik akan menjadi pagar penting untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus menjadi fondasi bagi lahirnya budaya hormat dan saling percaya antara pasien dan tenaga medis.

MENJAGA KEPERCAYAAN, MERAWAT KEWARASAN

Kepercayaan ialah modal sosial utama dalam relasi dokter dan pasien. Sekali rusak, dampaknya sangat luas: pasien menjadi curiga, dokter menjadi takut, dan pelayanan kesehatan terganggu. Namun, tidak adil jika kepercayaan itu dirusak oleh kesimpulan prematur yang lahir dari opini media sosial. Kita harus bisa membedakan antara kasus individual dan kualitas institusional.

Profesi dokter tetap dihuni oleh mayoritas insan mulia yang bekerja dengan dedikasi dan empati. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter ialah kenyataan yang harus ditindak secara tegas dan adil. Namun, menggeneralisasi profesi dokter sebagai bejat atau kehilangan etika ialah narasi yang salah dan berbahaya.

Pelecehan seksual harus diberantas, tanpa kompromi. Namun, prosesnya harus adil. Bukan hanya adil bagi korban, melainkan juga adil bagi profesi. Itu karena keadilan yang condong pada salah satu sisi hanyalah ketidakadilan yang dibungkus dengan simpati. Sebagaimana kata pepatah, 'kebenaran tanpa keadilan adalah kekerasan yang dibungkus nurani'.

Profesi kedokteran tetap dihuni oleh mayoritas insan yang menjunjung nilai kemanusiaan dan pengabdian. Namun, sebagai profesi yang menyentuh tubuh, jiwa, dan kepercayaan, dokter memang harus bekerja ekstra dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Masyarakat pun perlu tumbuh menjadi entitas yang lebih bijak--tidak lekas percaya, tetapi juga tidak mudah membela. Inilah zaman keterbukaan, dan kita harus belajar mengelola transparansi dengan keadilan dan akal sehat.