MI/Seno(Dok. Pribadi)

MI/Seno(Dok. Pribadi)

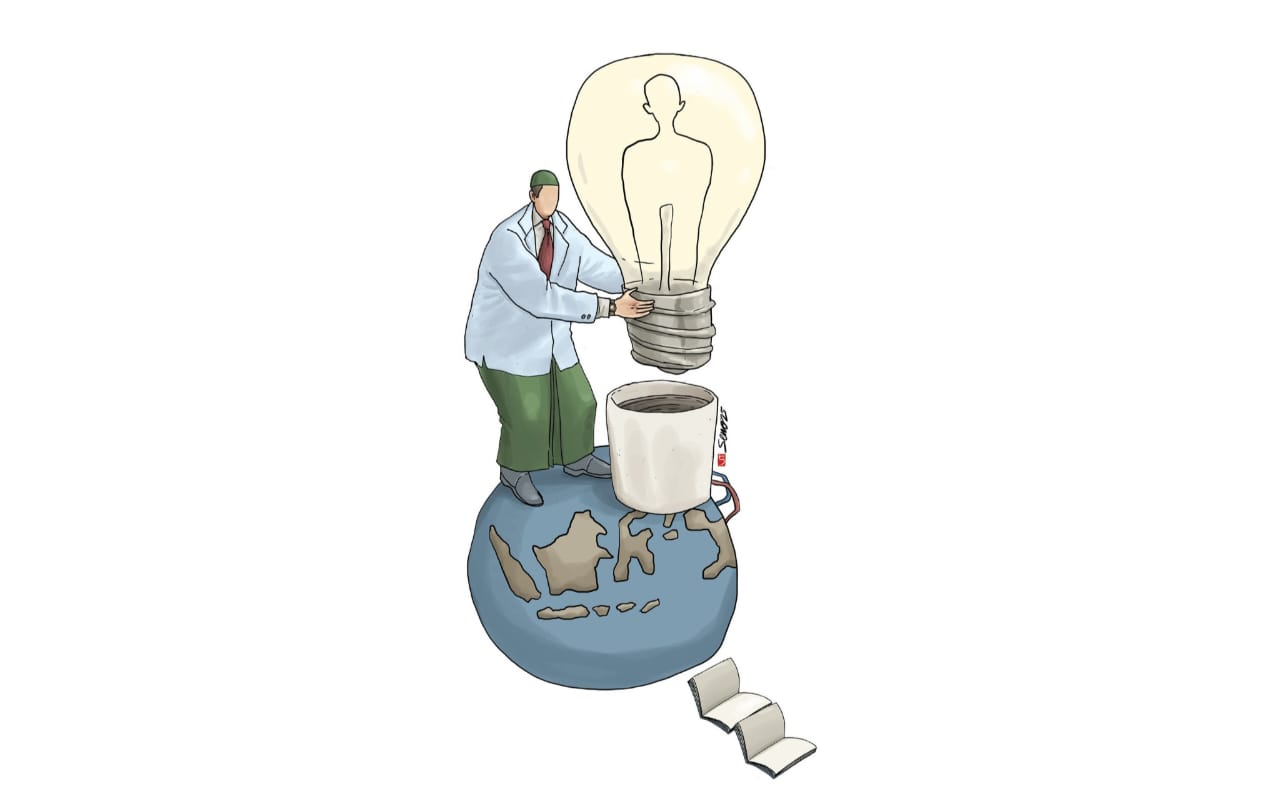

HINGGA hari ini, banyak ormas atau yayasan yang berupaya membangun sebuah lembaga pendidikan umum dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan Al-Qur'an. Namanya pun beragam. Ada sekolah Islam plus, sekolah Islam integral, sekolah Islam terpadu, sekolah terpadu tahfidz Al-Qur'an, global islamic school, islamic integrated school, Qur’anic integrated school, dan berbagai nama lain yang seolah menjadi tren baru di dunia pendidikan. Bahkan, pemerintah sendiri, seperti yang dilakukan Kemenag dan lingkungan Kemendikdasmen, melakukan hal yang sama.

Pada sisi yang lain, ada pula yang berusaha menyatukan sistem pendidikan umum dengan model pendidikan pesantren. Karena itu, lahirlah boarding school (sekolah berasrama), pondok pesantren modern, pondok pesantren sains, dan sebagainya. Menariknya, sekolah-sekolah model itu (menggabungkan pengajaran umum dan nilai-nilai Islam) cenderung berbiaya mahal dan selalu ada peminatnya, terutama di kota-kota besar. Bahkan, (seakan) semakin mahal semakin diminati.

Padahal, dalam lintasan sejarah, model pendidikan yang memasukkan materi Islam ke dalam dunia pendidikan (umum) atau sebaliknya, sudah dilakukan KH Ahmad Dahlan sejak awal abad ke-20. Langkah sang pendiri Muhammadiyah itu pun menuai kritik keras dan tuduhan negatif. Namun, itulah yang terus dilakukan Muhammadiyah hingga kini dan ternyata menjadi kecenderungan kekinian di dunia pendidikan Indonesia.

Namun, dalam konteks kekinian, ada sebagian pengamat pendidikan yang mengatakan Muhammadiyah sendiri sebagai penggagas integrasi pendidikan agama dan pendidikan umum sudah mulai ketinggalan dan kalah inovatif dari sekolah-sekolah yang baru muncul. Pertanyaannya sekarang, apa sesungguhnya yang pernah dilakukan Muhammadiyah? Bagaimana realitas yang terjadi di internal pendidikan Muhammadiyah? Apa pula yang bisa dilakukan jika memang benar-benar tertinggal?

MELAMPAUI ZAMANNYA

Jauh sebelum Ki Hadjar Dewantara mendirikan Sekolah Taman Siswa pada 1922, KH Ahmad Dahlan pada 1908 sudah merintis pendirian sekolah nonformal, yaitu Madrasah Diniyah. Sekolah itu kemudian diformalkan menjadi Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang didirikan pada 11 Desember 1911. Dengan bertempat di rumahnya sendiri, di Kampung Kauman Yogyakarta, sekolah itu sudah mengadopsi dan mengadaptasi model pendidikan Barat. Ada meja, kursi, dan papan tulis. Muridnya ada yang bercelana dan berdasi. Sebuah kebiasaan yang sering dianggap 'kafir' oleh umat Islam saat itu.

Materi pembelajarannya pun bukan hanya ilmu agama, melainkan juga materi pengajaran umum sebagaimana yang diajarkan di sekolah-sekolah kolonial Belanda. Bukan hanya di sekolahnya sendiri, sang 'Mujaddid dari Kauman' itu mempercepat dan memperluas gagasannya dengan mengajarkan agama di sekolah calon pamong praja (calon pejabat) di OSVIA Magelang, dan para calon guru di Kweekschool Jetis Yogyakarta. Sebuah dekonstruksi atas sekularisme pendidikan (pemisahan ilmu agama dan ilmu umum) pada masa itu.

Bahkan, madrasahnya dikelola secara organisatoris modern dengan metode dan kurikulum yang terstruktur dan kontekstual, dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern abad XX. Murid-muridnya diajari ilmu hitung dan keterampilan life skill. Beliau juga menekankan pentingnya pemahaman Al-Qur'an yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu sangat masyhur ketika beliau mengajarkan surah Al-Maun kepada murid-muridnya. Bahasa pengantar yang digunakan bukan bahasa Arab, melainkan bahasa Jawa dan Melayu yang lebih mudah dipahami masyarakat awam. Pendekatan itu jelas membedakannya dari metode pendidikan pesantren yang tradisional dan tidak terstruktur (sorogan dan lesehan).

Bukan hanya itu, posisi perempuan yang terpinggirkan mulai diangkat KH Ahmad Dahlan. Tidak hanya didirikan langgar dan sekolah khusus perempuan (1918) yang sekarang menjadi Madrasah Muallimat Muhammadiyah, tetapi perempuan juga diajak aktif di dunia pergerakan. Bersama istrinya, beliau dirikan ‘Aisyiyah yang fokus pada pemberdayaan kaum perempuan. Tentu saja, langkah itu tergolong revolusioner karena memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam masyarakat.

KH Ahmad Dahlan juga menekankan pentingnya peran guru yang berkualitas. Beliau melakukan kaderisasi guru agar memiliki keilmuan yang mumpuni baik dalam bidang agama maupun umum. Sang 'Pencerah' sangat memperhatikan kesejahteraan para guru, sampai-sampai pada suatu waktu beliau melelang seluruh isi rumahnya (hanya) untuk membayar gaji guru yang sudah menunggak selama tiga bulan.

Apa yang dilakukan sang pendiri Muhammadiyah itu mencerminkan pembaruan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya memadukan nilai-nilai Islam dengan tuntutan modernisasi kehidupan. Gerakan itu pada gilirannya memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan Islam di Indonesia dan menjadi inspirasi bagi model pendidikan Islam kontemporer.

TANTANGAN KE DEPAN

Meski telah menginspirasi dan menjadi pilar pendidikan Islam di Indonesia, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Muhammadiyah. Pertama, ada fenomena tragedy of commons, yaitu memudarnya ciri khas pendidikan Muhammadiyah. Di beberapa sekolah malah ada yang sudah mulai meniru sekolah negeri yang secara perlahan menanggalkan identitas yang lekat dengan nilai-nilai Islam khas Muhammadiyah. Akibatnya, nilai-nilai yang diajarkan sering kali tidak tecermin pada perilaku masyarakat yang menjadi lulusannya. Ada yang cenderung sekularis dan ada pula yang tekstualis-salafis.

Kedua, keterbatasan inovasi pada era digital. Kalau mengacu pada sekolah-sekolah yang sudah maju dengan jumlah yang sangat amat sedikit itu, kita akan bangga. Namun, justru sekolah-sekolah yang ada di daerah, cabang, dan ranting mengalami gejala itu. Banyak sekolah Muhammadiyah menghadapi kesulitan dalam mengadopsi dan mengadaptasi teknologi. Keterbatasan dana, sarana teknologi terkini, dan minimnya pelatihan guru dalam memanfaatkan teknologi menjadi kendala dalam menciptakan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan generasi digital saat ini.

Ketiga, kurangnya pengembangan pendidikan berbasis keterampilan global. Menurunnya antusiasme masyarakat terhadap sekolah Muhammadiyah menjadi tanda betapa sekolah mereka dinilai belum cukup mempersiapkan siswa untuk menjadi warga global. Misalnya, program pertukaran pelajar internasional atau kolaborasi dengan lembaga pendidikan global yang dapat meningkatkan wawasan dan daya saing siswa di kancah internasional baru dilakukan segelintir sekolah Muhammadiyah.

Keempat, Muhammadiyah perlu melakukan pendataan secara menyeluruh atas potensi dan kelemahan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Diperlukan langkah melampaui zamannya dalam mengatasi kesenjangan relevansi antara pendidikan Muhammadiyah dan kebutuhan ketenagakerjaan. Bahkan, Muhammadiyah sendiri belum memiliki database sekolah Muhammadiyah layaknya data pokok pendidikan (dapodik) milik pemerintah. Itulah salah satu faktor kesulitan Muhammadiyah dalam memetakan potensi kelemahan, keunggulan, tantangan, dan peluang pendidikan Muhammadiyah ke depan

REINTERPRETASI KONSEP

Untuk bisa sampai pada lompatan paradigma pendidikan sebagaimana yang pernah dilakukan pendirinya, Muhammadiyah perlu mengambil langkah melampaui sekadar adopsi dan adaptasi teknis dengan mengubah cara pandang, nilai dasar, dan orientasi pendidikan ke arah yang lebih progresif-transformatif.

Pertama, reinterpretasi konsep berkemajuan. Paradigma pendidikan Muhammadiyah berakar pada konsep 'Islam berkemajuan'. Namun, tantangan era digital, globalisasi, dan krisis multidimensi seperti lingkungan dan kemanusiaan, menuntut redefinisi berkemajuan dengan pendidikan yang human-islami, yaitu menempatkan nilai-nilai Islam dalam konteks kemanusiaan universal. Pendidikan tidak hanya fokus pada kepatuhan doctrinal-ideologis, tetapi juga mengembangkan empati, keadilan sosial, dan keberlanjutan.

Kedua, mengembangkan model paradigma pendidikan yang inovatif-progresif. Artinya, berkemajuan tidak sekadar mempertahankan kemajuan dan bangga dengan 'pelampauan zaman' ala KH Ahmad Dahlan, tetapi juga melibatkan terobosan dalam teknologi, pedagogi, dan pengelolaan pendidikan di atas sekolah pada umumnya.

Ketiga, perlu dilakukan transformasi model pendidikan dari kognitif ke holistis. Belakangan, sekolah Muhammadiyah sering terjebak pada prestasi akademik (kognitif) karena mengikuti tuntutan persaingan dengan sekolah lain. Selama ini, banyak sekolah Muhammadiyah memilih fokus pembangunan karakter. Ironisnya, sekolah kita sering (hanya) dianggap sebagai bengkel untuk memperbaiki anak-anak bermasalah. Sementara itu, masyarakat dan gen Z lebih tertarik pada prestasi dan lolos PTN.

Hingga di sini, paradigma baru mengharuskan pendekatan yang lebih holistis dengan pendekatan spiritualitas aktif, yaitu pendidikan agama tidak sebatas hafalan, tetapi juga pendorong atas diri siswa sebagai agen perubahan yang membawa misi Islam rahmatan lil 'alamin. Selain itu, perlu pengembangan soft skill, seperti kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas. Itulah yang akan menjadi inti kurikulum, yang mengontekstualisasi dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam untuk menciptakan inovasi yang lebih bermakna.

Keempat, melakukan digitalisasi pendidikan berbasis teknologi. Pada era digital, lompatan paradigma juga berarti mengintegrasikan teknologi secara strategis. Karena itu, Muhammadiyah perlu membangun platform edukasi digital, yaitu dengan menyediakan pembelajaran daring yang berkualitas, interaktif, dan terjangkau.

Dalam hal AI dan big data pendidikan, misalnya, Muhammadiyah penting memperhatikan kecerdasan buatan untuk personalisasi pembelajaran dan pengelolaan data siswa. Pun mengajarkan literasi digital dengan membekali siswa dengan keterampilan literasi digital untuk menghadapi tantangan dunia maya.

Kelima, meneruskan paradigma pendidikan untuk semua. Sebagai organisasi yang berakar kuat pada gerakan sosial-keagamaan, selama ini pendidikan Muhammadiyah telah menjangkau semua kalangan. Muhammadiyah tidak pernah menutup diri kepada masyarakat miskin, kelompok agama lain, dan penganut pemahaman keagamaan lain. Ketika banyak orang baru berbicara tentang moderasi beragama dan 'NKRI harga mati', Muhammadiyah sudah melakukannya. Lebih daripada sekadar berbicara.

Muhammadiyah juga telah membuka lebih lebar dengan pendidikan inklusif. Sekolah mereka menerima siswa dengan kebutuhan khusus dengan lingkungan belajar yang ramah. Ketika sekolah lain menolak siswa difabel, Muhammadiyah justru menerimanya, sebagaimana kasus Puteri Herlina dulu.

Keenam, yang tidak kalah penting ialah membangun kepemimpinan dan pengelolaan sekolah berkemajuan. Lompatan paradigma pendidikan membutuhkan kepemimpinan yang transformatif. Kepala sekolah dan guru Muhammadiyah harus berjiwa visioner dengan terus membaca tren global, kompeten dan adaptif, dan memimpin perubahan. Selain itu, harus kolaboratif-sinergis, yaitu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dengan demikian, Muhammadiyah dapat terus menjadi lokomotif perubahan pendidikan di Indonesia. Inilah saatnya pendidikan Muhammadiyah tidak hanya melahirkan individu cerdas, tetapi juga pemimpin dunia yang bermoral, inovatif, dan transformatif. Wallahu a’lamu.