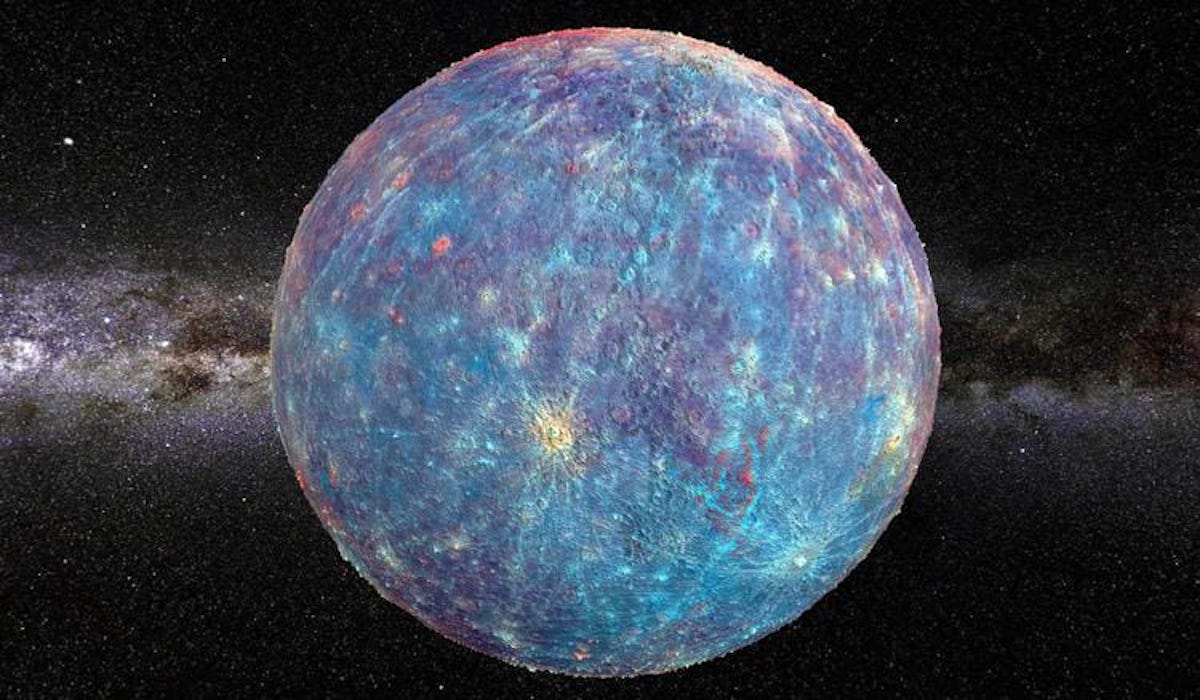

Polemik hak atas tanah yang diklaim harus dikembalikan kepada kementerian yang membidangi Agraria dan Tata Ruang/BPN.(Dok.Istimewa)

Polemik hak atas tanah yang diklaim harus dikembalikan kepada kementerian yang membidangi Agraria dan Tata Ruang/BPN.(Dok.Istimewa)

POLEMIK hak atas tanah yang diklaim sebagai kawasan hutan sudah seharusnya disudahi dan dikembalikan kepada kementerian yang membidangi Agraria dan Tata Ruang/BPN (Badan Pertanahan Nasional) sesuai dengan UUPA (Undang Undang Pokok Agraria) dan peraturan di bawahnya agar permasalahan lahan transmigrasi, perkebunan rakyat dan pelaku usaha perkebunan lainnya menjadi lebih berkeadilan dan tidak merugikan pihak-pihak yang memegang hak atas tanah tersebut.

“Sebab, sejauh ini mekanismenya sudah tersedia di dalam UUPA itu sendiri. Ingat bahwa hak atas tanah adalah produk final dari penetapan oleh pemerintah,” kata pakar hukum kehutanan dan juga dosen hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Sadino, melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu, (9/7).

Sadino menjelaskan, sejak adanya UU 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan dan diganti dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap hak atas tanah tidak dapat dilepaskan dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang terlebih dahulu sudah ada sebelumnya.

UUPA, lanjut dia, sangat terkait dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang administratif pemerintahan di seluruh Indonesia, dalam hal ini UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No.18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

DIATUR TEGAS

Kondisi masyarakat dan lahannya sudah secara tegas diatur di dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Perjalanan peraturan perundang-undangan mengalami dinamika perubahan akibat kebutuhan ruang untuk kegiatan investasi terutama di bidang kehutanan saat itu, yaitu dengan adanya pemberian konsesi pemanfaatan hasil hutan, khususnya kayu yang masa lalu dianggap sebagai emas hijau dan menjadi produk unggulan di era Orde Baru.

“Untuk Sumatra Utara, misalnya, dalam Diktum Pertama Surat Keputusan Menteri mengatur tentang luasan dan pembagian fungsi kawasan hutan, yakni, hutan suaka alam, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat ddikonversi, dan taman nasional,” kata Sadino.

Pada Diktum Kedua, lanjutnya, memerintahkan kepada direktur jenderal kehutanan untuk melaksanakan pengukuran dan penataan batas kawasan hutan tersebut di lapangan. Hanya memang, dalam memahami ketentuannya seringkali politik hukum yang digunakan adalah Diktum Pertama, padahal Diktum Kedua adalah sangat penting untuk memastikan apakah penentuan kawasan hutan dalam diktum pertama tersebut mempunyai kepastian hukum atas masing-masing fungsi hutan jika tidak dilakukan sampai tahap penetapan kawasan hutan.

Sebagaimana pengaturan di dalam UU Kehutanan jelas bahwa apa yang terlukis tersebut masih bersifat abstrak dan diperlukan konkritisasi di level tapak, dan ternyata kegiatan Diktum Kedua sangat tidak menjadi prioritas untuk dijalankan yang pada akhirnya berdampak pada ketidakpastian hukum akan kawasan hutan itu sendiri.

“Menentukan suatu lahan sebagai kawasan hutan adalah memerlukan proses hukum administrasi yang diatur dalam UU Kehutanan itu sendiri sebagaimana tertuang di dalam ketentuan UU Kehutanan, khususnya terkait dengan ketentuan Pasal 13 s/d 15. Dengan pentahapan inventarisasi hutan dan dilanjutkan dengan pengukuhan kawasan hutan. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Sedangkan pengukuhan kawasan hutan oleh UU Kehutanan dilakukan melalui proses mulai dari penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, hingga penetapan kawasan hutan,” jelasnya.

PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

PP Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan memberikan definisi di dalam Pasal 1 angka 18; Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas, dan luas kawasan hutan. Selanjutnya Pasal 1 ayat (19) memberikan definisi penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.

Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU 41 tentang Kehutanan dijelaskan penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan, antara lain berupa a. pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar; b. pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan Lorong-lorong batas, c. pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan; dan 4. Pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.

Tahapan penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi, dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran, dan pemetaan, serta pembuatan berita acara tata batas. Berikutnya tahap Pemetaan Kawasan Hutan. Pemetaan Kawasan Hutan adalah pemetaan hasil Pengukuhan Kawasan Hutan sesuai dengan tahapannya.

Pemetaan dalam rangka kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan dilakukan melalui proses pembuatan peta: a. Penunjukan Kawasan Hutan; b. Rencana Trayek Batas; c. Pemancangan Patok Batas Sementara; d. Penataan Batas Kawasan Hutan; dan e. Penetapan Kawasan Hutan.

Tahap Penetapan Kawasan Hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.

Menteri menetapkan kawasan hutan didasarkan atas: a. berita acara tata batas kawasan hutan; dan b. peta tata batas kawasan hutan yang telah temu gelang. Dalam hal tata batas Kawasan Hutan telah temu gelang huruf b namun masih terdapat hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, kawasan hutan ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak pihak ketiga yang ada di dalamnya. Hasil Penetapan Kawasan Hutan sebagaimana terbuka untuk diketahui masyarakat. Setiap kawasan hutan yang sudah ditetapkan wajib diberi nomor register oleh Menteri.

POLITIK HUKUM KEHUTANAN

Sadino menegaskan, politik hukum kehutanan sebagaimana tecermin dalam UU Kehutanan sejatinya sangat menghormati hak atas tanah. Namun dalam implementasi kebijakan ditafsirkan yang berbeda sehingga politik hukum telah disimpangi oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik melalui Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri yang jika dilihat dari statusnya bertentangan dengan UU yang lebih tinggi.

“Dari definisi hutan negara, kawasan hutan negara, hutan hak maka jelas hak atas tanah bukanlah merupakan obyek dari kegiatan ‘Penertiban Kawasan Hutan’. Hak atas tanah tidak tunduk pada UU Kehutanan tetapi tunduk pada UUPA. UUPA Pasal 16. (1) Hak-hak atas tanah dan juga pasal yang mengatur hapusnya hak atas tanah,” katanya.

Bahkan Pasal 68 ayat (4) UU Kehutanan menyatakan: Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hak atas tanah juga sejalan dengan asas hukum semua tindakan pemerintah adalah sah dan benar kecuali dibuktikan sebaliknya melaui pengadilan.

“Penertiban kawasan hutan negak hukum juga harus memperhatikan ketentuan PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah terkait perlindungan sertipikat hak atas tanah. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila sudah waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 PP 24/1997,” pungkasnya. (E-2)