(MI/Seno)

(MI/Seno)

TUJUH puluh tahun telah berlalu sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung mempertemukan para pemimpin dari negara-negara baru merdeka. Momen bersejarah itu dikenal luas sebagai titik balik solidaritas Global South. Namun, di balik agenda geopolitik dan semangat antikolonialisme yang kuat, terdapat satu dimensi yang kerap terabaikan: diplomasi berbasis iman atau faith diplomacy.

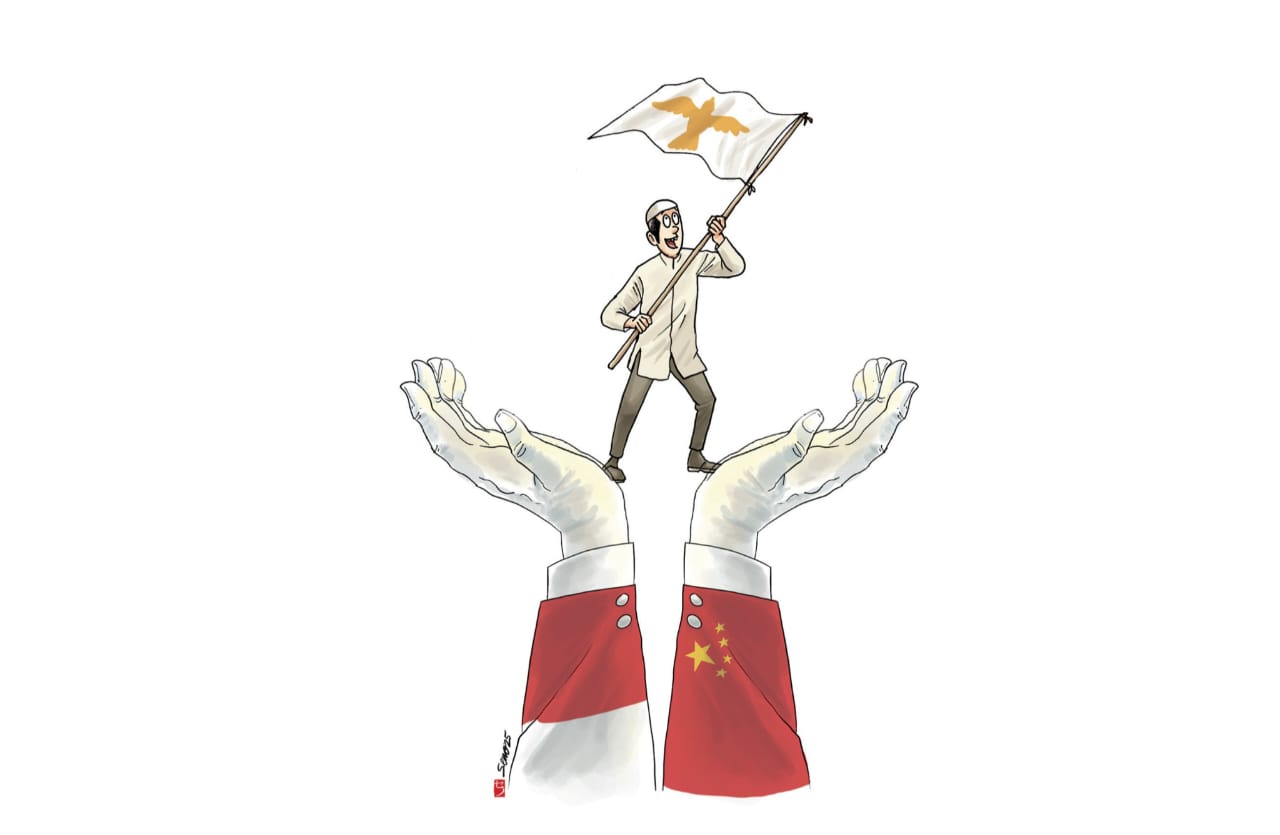

Ketika Tiongkok mengikutsertakan seorang ulama muslim Hui, Imam Da Pusheng, ke dalam delegasinya dan membagikan album foto Muslims in China dalam berbagai bahasa, itu bukan sekadar isyarat simbolik. Itu merupakan awal dari sebuah relasi diplomatik yang melibatkan keyakinan, sejarah, dan persepsi budaya--khususnya dengan Indonesia.

JEJAK YANG TERUS TUMBUH

Tujuh dekade kemudian, bibit yang ditanam di Bandung berkembang menjadi interaksi yang semakin aktif dan substansial. Dalam satu dekade terakhir, kerja sama antara Tiongkok dan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia--Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah--mengalami peningkatan signifikan.

Cabang NU di Tiongkok, PCINU, berdiri pada 2017 dan kini memiliki lebih dari 600 anggota. Muhammadiyah juga membentuk PCIM Tiongkok yang tersebar di lebih dari 12 wilayah. Kedua organisasi itu tidak hanya menjalin hubungan dengan Asosiasi Islam Tiongkok, tetapi juga memprakarsai proyek-proyek pendidikan, dialog antaragama, dan kegiatan sosial bersama.

Pesantren NU seperti Nurul Jadid di Jawa Timur bahkan mengajarkan bahasa Mandarin dan rutin mengirim santrinya untuk melanjutkan studi ke universitas di Tiongkok. Muhammadiyah, melalui universitas-universitas afiliasinya, telah menjalin kerja sama akademik dengan lebih dari 20 institusi pendidikan tinggi Tiongkok.

DIPLOMASI SANTRI DAN REVERSE ADVOCACY

Bukan hanya pada level institusi, peran para pelajar Indonesia di Tiongkok--yang oleh banyak pihak disebut sebagai 'diplomasi santri'--juga semakin menonjol.

Pada 2017, terdapat lebih dari 14 ribu pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di Tiongkok, sebagian besar berlatar belakang pendidikan Islam. Mereka bukan sekadar mahasiswa; mereka juga menjadi juru bicara budaya dan keagamaan yang efektif.

Banyak dari mereka yang mengutip hadis 'tuntutlah ilmu sampai ke negeri China' sebagai dasar spiritual dalam menjalani studi di Tiongkok. Lebih dari itu, mereka melakukan reverse advocacy--membagikan pengalaman langsung kepada publik Indonesia, khususnya untuk mengoreksi persepsi negatif tentang Tiongkok yang beredar luas dalam wacana domestik atau media Barat.

Melalui blog, media sosial, dan publikasi seperti Santri Indonesia di Tiongkok, mereka menyampaikan pengalaman berpuasa Ramadan, mencari makanan halal, hingga menjalin persahabatan dengan warga Tiongkok. Kisah-kisah sederhana itu membawa pengaruh besar dalam membentuk pemahaman alternatif yang melihat Tiongkok bukan sebagai ancaman ideologis, melainkan sebagai ruang interaksi dan pembelajaran lintas budaya.

MEMORI HISTORIS DAN VALIDASI BUDAYA

Hubungan keagamaan Indonesia-Tiongkok juga ditopang oleh memori sejarah yang kuat. Dalam narasi NU, Laksamana Cheng Ho dan ulama muslim Tionghoa seperti Ma Huan disebut sebagai bagian dari proses islamisasi Nusantara. Beberapa Wali Songo bahkan dipercaya memiliki darah Tionghoa.

Bagi NU, sejarah itu bukan hanya kebanggaan masa lalu, melainkan juga fondasi untuk membangun Islam Nusantara--model Islam yang toleran, kontekstual, dan terbuka terhadap perbedaan budaya.

Muhammadiyah menempuh pendekatan berbeda. Alih-alih merujuk pada warisan sejarah, Muhammadiyah menekankan pembelajaran institusional dari Tiongkok, terutama dalam bidang pemberantasan kemiskinan, teknologi pendidikan, dan tata kelola pemerintahan. Itu selaras dengan semangat Islam Berkemajuan yang menjadi pijakan ideologis Muhammadiyah dalam menjalin kerja sama luar negeri.

DIPLOMASI YANG TIDAK LAGI SIMBOLIS

Diplomasi iman hari ini tidak lagi bersifat simbolis. Ia hadir dalam bentuk yang lebih nyata: di ruang kelas, di masjid-masjid, di forum akademik, dan di kanal media digital. Ia tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga oleh komunitas, pendidik, pelajar, dan pemimpin agama yang melihat pentingnya saling memahami.

NU dan Muhammadiyah memang berbeda dalam pendekatan mereka--yang satu menekankan narasi kebudayaan, yang lain fokus pada kemitraan pembangunan--tetapi justru dalam perbedaan itulah letak kekuatan diplomasi Islam Indonesia. Pluralisme pendekatan itu membuat kerja sama lebih lentur dan adaptif terhadap dinamika global.

MENUTUP DENGAN SEMANGAT BANDUNG

Apa yang dimulai di Bandung pada 1955--ketika Tiongkok mengirim seorang ulama sebagai bagian dari delegasi resmi--kini bertransformasi menjadi hubungan yang lebih kompleks dan bermakna. Diplomasi iman bukan lagi sekadar strategi hubungan luar negeri, melainkan juga bagian dari praktik sosial dan lintas budaya yang dijalankan bersama.

Semangat Bandung mengajarkan bahwa diplomasi sejati lahir dari saling pengertian, bukan dominasi. Hari ini, diplomasi iman antara Indonesia dan Tiongkok ialah cerminan dari semangat itu--yang tidak hanya hidup dalam dokumen sejarah, tetapi juga terus tumbuh dalam pengalaman santri, pengurus ormas, dan masyarakat yang memilih untuk membangun jembatan, bukan tembok.